Zur Zeit arbeite ich an einem größeren Forschungsprojekt, das die Grundlinien einer globalen Ethik zeichnen soll. Drei Gruppen von Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Projekts:

(1) Wie kann man die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekte der Globalisierung beschreiben und erklären?

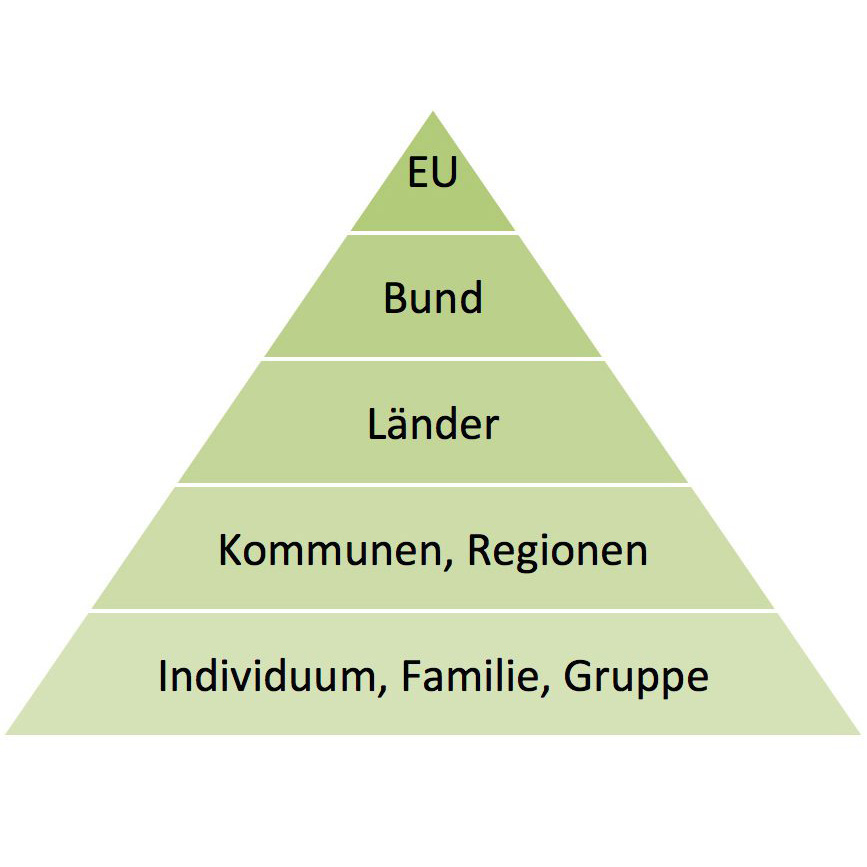

(2) Welche ethischen Kategorien stehen uns zur Bewertung der Begleitumstände der Globalisierung zur Verfügung? Drei Probleme sind hier zu unterscheiden: a) Wie sähe eine weltweit gerechte Verteilung von Gütern (wie Grundfreiheiten, Chancen, Wohlstand) aus? b) Was sind die Kriterien der normativen Legitimität des internationalen Rechts und der internationalen Institutionen? c) Welcher Wert kommt der Integrität und Diversität unterschiedlicher Kulturen und Lebensformen zu?

(3) Wie lassen sich die in einer idealen Theorie gewonnenen Einsichten über die Inhalte der globale Gerechtigkeit, die Kriterien der politischen Legitimität und den Wert der Diversität von Kulturen in der Realität anwenden? Wie können sie für eine Korrektur der negativen Folgen der Globalisierung relevant gemacht werden?